盛岡・シルバージュエリーが移転

アートクレイの第一人者が経営

シルバージュエリーの専門店「SILVER ART★KAORI」が9月1日、ホテルブライトイン盛岡(盛岡市中ノ橋通1・TEL091-652-5725)に移転オープンした。

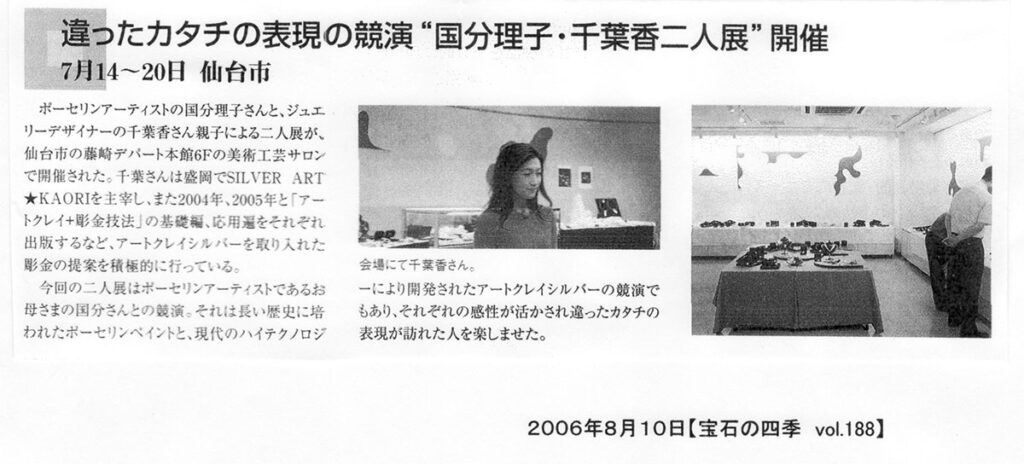

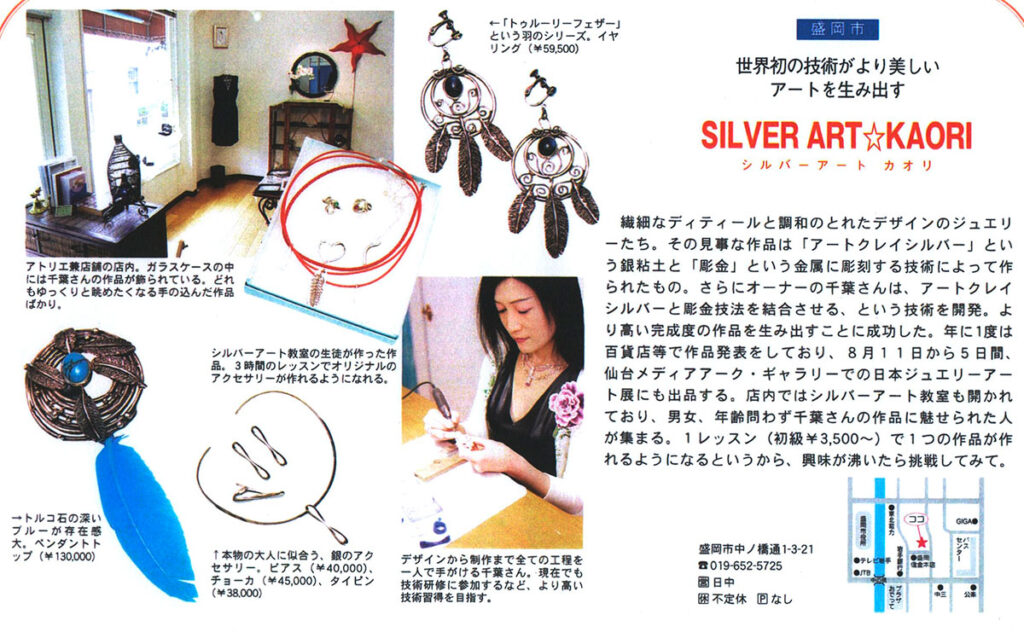

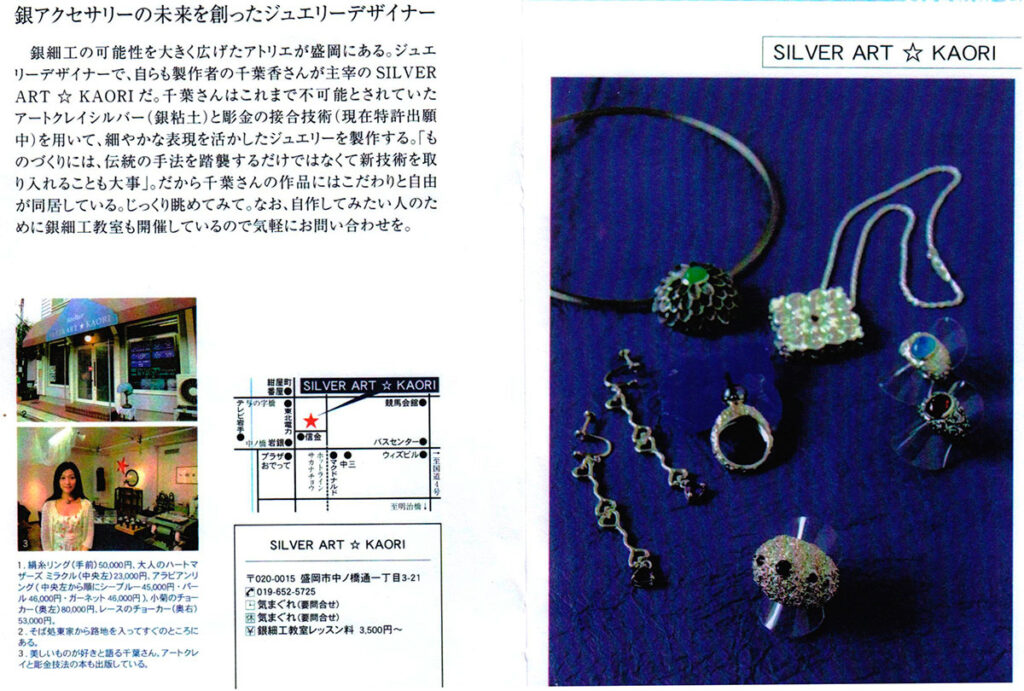

同店は移転オープンに伴い、売り場面積を拡充。ヨーロッパのサロンを思わせるショップスペース「BLUE MOON」には、千葉さんのオリジナルデザインによるシルバージュエリーの作品が並ぶ。作品はすべてハンドメードで一点ものばかり。

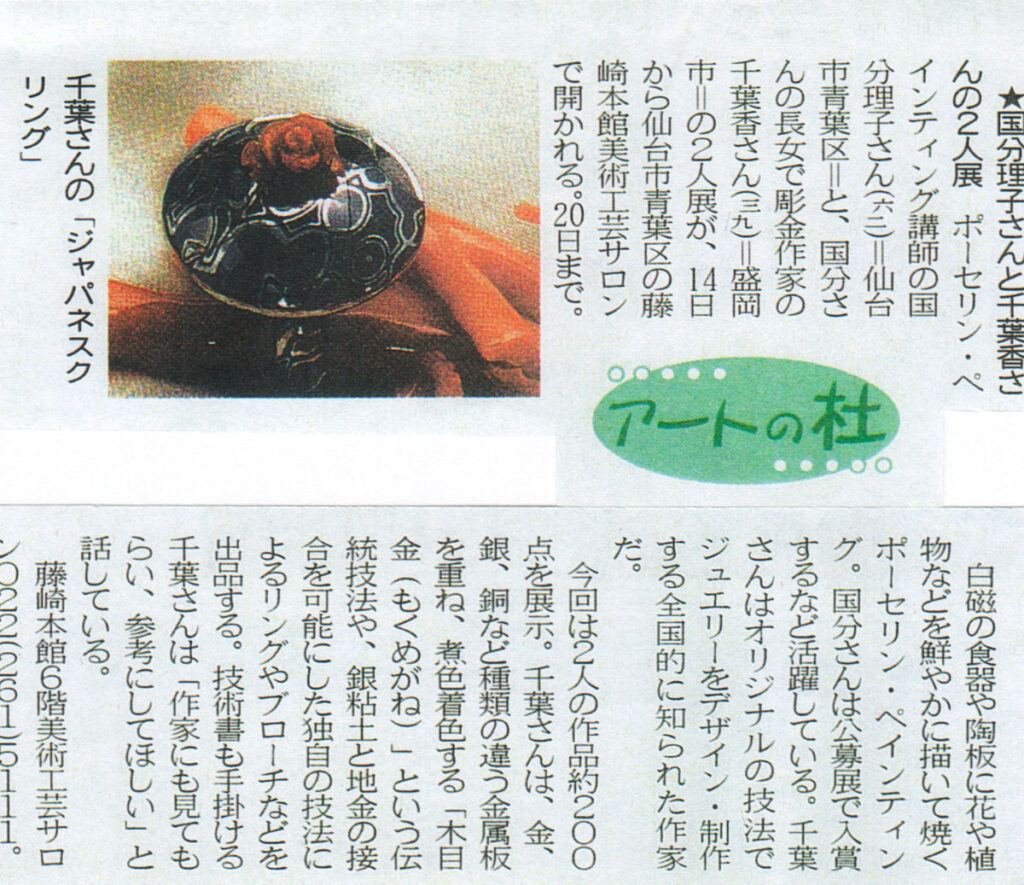

同店を主宰する千葉香さんは、粘土状の銀を使ったアートクレイシルバーの製造技法を開発した第一人者。盛岡にいながら、これまで「アートクレイ+彫金技法の基礎」(美術出版社)などの著書や自身が手掛ける創作教室を通して、アートクレイによるシルバージュエリーの魅力を伝えてきた。文部科学省銀粘土技能士の資格を持つ。

20代前半から彫金師として技術を磨いてきた千葉さんは、その後13年前より表現の枠を広げるために、アートクレイを手掛けるようになったという。

「それまでのアートクレイは、地金との接合部分が弱く、商品には不向きだったため、美術学生のお遊びのような存在だった」(千葉さん)が、その柔らかさゆえに自在な表現ができることから、千葉さん自らが製品化を可能にする技術を開発。特許を取得し、広く普及に努めるようになった。移転を気化器に、新たな技法「ロストワックス」の教室も開くという。

年に1度の個展を開くほか、美術館での企画展などにも意欲的に作品を出品する千葉さん。「アートクレイには色んな可能性がある。彫金のような高度な技術がなくても、感性で作品を作ることができるのが魅力」と話している。「カメラや医療機器から出る銀をリサイクルすることから、実は環境にもいいアクセサリー」とも。

営業時間は、毎週火~木曜11時~18時。アートクレイや彫金の創作教室を開くほか、体験レッスンも行う。

https://morioka.keizai.biz/headline/284/